Tenho alguns temas sobre os quais quero escrever aqui. Como, por exemplo, o porquê de termos decidido não mais escolarizar nossa filha Clara, ainda que – ou principalmente por isso – ela tenha se adaptado tão bem à escola.

Mas hoje, no início de uma aula sobre bioética, uma colega leu em voz alta um texto sensacional, que fiz questão de trazer para cá. Está na edição desta semana da revista Carta Capital, mas parece que o link ainda não está disponível.

Um texto de fundamental importância, de autoria de Vladimir Safatle, filósofo e professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, com o título de “SEM SOFRIMENTO NÃO HÁ CRÍTICA SOCIAL“.

A partir da leitura do texto, reflexões e questionamentos de suma importância aparecem.

Como: o que é o normal e o patológico? É muito além de números e neurotransmissões – como um dia eu mesma acreditei… É também história, é autoconhecimento, é processo político e interesse econômico.

Ou ainda: quem diz o que é o normal? E por que assim o diz?

Um texto em que o autor mostra como os valores que permeiam o campo da saúde dependem dos valores que permeiam a cultura. Afirmação que nos faz compreender, ao menos um pouco, o porquê da assistência médica de cada país refletir a cultura de seu povo.

E não só no campo da saúde mental, mas em todos.

O que o excessivo e abusivo número de cesarianas no Brasil diz sobre nossa cultura como brasileiros?

O que o fato dos Estados Unidos serem, hoje, o campeão em número de diagnósticos de TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) diz sobre a cultura dos norte-americanos?

Quais as consequências da introdução dos manuais de estatística e diagnóstico das doenças mentais em nossas vidas?

Por que optamos pelos medicamentos no lugar da psicoterapia, que nos leva ao autoconhecimento e à autoaceitação de nossas diferenças?

Por que achamos a terapia cara e longa e aceitamos o pseudobarato e o pseudobreve no que diz respeito à nossa saúde, à nossa integridade, a nós como seres merecedores do respeito e da empatia dos outros – mas talvez não da nossa própria?

O que isso diz sobre nós?

Haverá mesmo necessidade de traçarmos um paralelo entre os sofrimentos psíquicos e as redes cerebrais? (Esse é um diálogo que travo comigo mesma quase todos os dias, em função da minha formação. Diálogo que me traz grande angústia… Mas ainda prefiro a angústia fruto da reflexão e questionamento à certeza absoluta de uma ou outra coisa, capaz de fechar portas para diferentes abordagens e argumentações coerentes e imprescindíveis.)

Localizar sentimentos e estados emocionais em nossas estruturas cerebrais? Será mesmo que precisamos disso?

Para que “bem” isso pode ser usado? E para que “mal”? Para onde tem pendido o fiel da balança?

Sim. É preciso – e urgente – que estejamos despertos, realmente despertos, para ver e compreender o mundo tal qual ele é e, assim o vendo, possamos nos tornar críticos e agentes de mudanças.

Mas ressalto um ponto a mais.

Também é preciso – e ainda mais urgente – que estejamos despertos para ver e compreender a nós mesmos como seres cheios de limitações, de dificuldades, de pontos obscuros, sem achar que isso precisa ser eliminado a todo custo. Porque, ao negarmos e doparmos as nossas dificuldades, muitas vezes eliminamos a nós mesmos. Sem que percebamos.

E de repente, pode-se perder uma insubstituível oportunidade de aceitarmos quem realmente somos e de nos apaixonarmos por nós mesmos.

E de repente, pode acontecer de sentirmos saudades de quem somos.

Segue o texto.

SEM SOFRIMENTO NÃO HÁ CRÍTICA SOCIAL

Vladimir Safatle – em Carta Capital – semana de 02 de outubro de 2012

(trechos destacados por mim)

Um dos fenômenos mais relevantes da última década foi uma lenta mutação em nossa maneira de compreender a natureza do sofrimento psíquico. Tal questão não é um problema que deveria ocupar apenas psiquiatras, psicólogos e psicanalistas. A maneira como compreendemos o que vem a ser o sofrimento psíquico é um setor fundamental a respeito da imagem que temos de nós mesmos e de nossos ideais de autorrealização.A distinção entre normalidade e patologia, no que se refere à vida psíquica, não é o simples fruto de variações quantitativas, de déficits e excessos relativos a constantes orgânicas. Valores fundamentais na definição tradicional da normalidade, como harmonia e equilíbrio, nascem em campos exteriores à clínica. Não seria difícil mostrar como a genealogia da “harmonia” como valor médico encontra sua origem no campo da estética, da mesma forma que o “equilíbrio” encontra sua origem na política. Essa é apenas uma maneira de lembrar como os valores que compõem o horizonte da saúde são, em larga medida, dependente de valores que a clínica toma de empréstimo dos campos da cultura. O homem é um animal que sofre por não ser capaz de realizar valores que ele compreende, graças a uma experiência sócio-histórica de larga escala, como fundamentais para uma vida bem-sucedida.

Aos poucos, vimos o estabelecimento de um senso comum que tendia a rejeitar explicações etiológicas do sofrimento psíquico que colocavam em relevo os impasses dos conflitos no interior da esfera familiar, as contradições nos processos de constituição social de identidades, em suma, as possibilidades de organização da experiência de si tal como permitidas pela natureza de nossos vínculos sociais. Tudo isso parecia como aquelas grandes meta-narrativas sobre desenvolvimento histórico que aprendêramos a recusar. Talvez não seja por acaso que a propalada crise da psicoterapia mais influente do século XX, a saber, a psicanálise tenha sido acompanhada da crise da “metanarrativa” mais influente do século XX, a saber, o marxismo. Nos dois casos, discursos profundamente críticos a respeito dos limites e das modalidades de sofrimento produzidas por nossas formas de vida eram jogados no fundo do baú da história.

Que o discurso do ocaso das psicoterapias e da ascensão da era dos antidepressivos tenha sido enunciado, de maneira mais peremptória, quando nossas sociedades liberais quiseram impor a ideia de que eles tinham vindo para ficar e que não havia muito mais a esperar, eis algo que não deve ser visto como uma mera coincidência. Quando Michel Foucault cunhou o belo termo “biopolítica”, ele procurava salientar a maneira como decisões referentes à administração da vida e dos corpos, decisões eminentemente internas ao saber médico, não são exteriores à expectativa de valores políticos que queremos implementar. Por exemplo, se em certo momento do desenvolvimento da psiquiatria, a força terapêutica da relação entre médico e paciente foi levada em conta, isso não foi sem relações com noções de autonomia e subjetividade moral que apareceram como valores políticos fundamentais.

Devemos lembrar esses fatos, porque é bem provável que vejamos nos próximos anos um retorno crescente pelo interesse em psicoterapias. Freud, à sua época, não cansava de ouvir pacientes que simplesmente pediam para ser ouvidos, como se precisassem, por meio do redirecionamento lento de suas falas, construir espaços de vinculação de suas modalidades de sofrimento psíquico à singularidade de suas posições subjetivas. Que atualmente boa parte de nossos pacientes volte a reclamar do fato de não ser ouvida e de sair de consultórios com uma receita de medicamentos à base de Fluoxetina em tempo recorde, eis um sintoma social que indica exigências de novas abordagens a respeito do sofrimento psíquico.

Vivemos em um momento de refluxo da euforia em relação à potência de cura de intervenções medicamentosas. Dizia-se que práticas psicoterápicas eram caras, longas e de resultados duvidosos. Engraçado como poucos lembravam que tratamentos com medicamentos também são caros, profundamente longos, e seus reais resultados poderiam ser mais bem avaliados se a indústria farmacêutica parasse de tentar influenciar resultados de pesquisa e retardar a divulgação de resultados desfavoráveis. Valeria dizer que tal refluxo talvez esteja silenciosamente ligado a uma ideia importante do psicanalista Jacques Lacan, a saber, de que os sintomas são aquilo que muitos têm de mais real. O sofrimento psíquico nunca foi simplesmente algo que deve ser eliminado, como eliminamos o vírus de uma doença orgânica. Na verdade, ele é, muitas vezes, a maneira desesperada que encontramos para dizer a nós mesmos que a estrutura de nossa vida não dá conta de experiências que, no fundo, gostaríamos de integrar. Sem sofrimento não há crítica, pois é a experiência do sofrimento que nos mostra o caráter arruinado daquilo que deve ser criticado. Nesse sentido, talvez devamos apreender como uma lição fundamental do século XX: não há crítica social possível sem compreendermos como o nosso corpo, como os impasses de nossos desejos falam aquilo que lutamos com todas as forças para não ouvir. Eis um bom caminho para o nosso futuro.

Como eu queria que tantas pessoas lessem isso, se olhassem no espelho e percebessem como estão perdendo a si mesmas e suas capacidades – críticas, inclusive – por interesses outros.

Infelizes com o que temos, queremos mais.

E acabamos perdendo o que já tínhamos.

Desesperados pela perda, buscamos recuperá-la de todas as maneiras, sem perceber que o caminho desesperado de busca nos leva a um sono de morte.

Sono esse do qual só podemos despertar justamente quando encontrarmos o que perdemos.

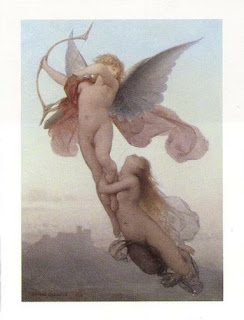

Tal e qual o mito de Eros e Psiquê.

A felicidade não está, portanto, no não sofrimento.

Mas no encontro da parte que perdemos por não querermos sofrer.

Para ilustrar essa postagem, eu queria imagens que nos remetesse à importância do sofrimento psíquico como agente de mudanças, de autoconhecimento, de transformação para o bem. Queria algo profundo, arquetípico. Então procurei a Sara Helena que, em plena madrugada, me deu uma assessoria nisso. Foi a Sarah – com quem sempre converso, também via Maternidade Consciente – quem me sugeriu as imagens que estão aqui e quem produziu a seguinte explicação sobre o mito de Eros e Psiquê:

“Eros foi mandado para puni

r Psiquê, que, sendo mortal, estava sendo adorada como deusa. Mas ele se apaixona por ela e se casam, de modo secreto. Ele não permite que a esposa o veja: só surge para ela no escuro. Apesar de felizes, ela se sente solitária, e ele permite que as irmãs a visitem no palácio onde vivem. Elas, com inveja, a fazem acreditar que o marido misterioso é um monstro. Apavorada, ela esconde uma lamparina de óleo no quarto e quando Eros adormece, ela a acende. Fica tão maravilhada em vê-lo que, distraída, derrama uma gota de óleo fervente no ombro dele, que desperta furioso, e a abandona. Psiquê vaga pelo mundo, até que Deméter, com pena dela, a orienta a pedir perdão a Afrodite, que ordena que ela cumpra quatro tarefas impossíveis. A última dessas tarefas a leva até o mundo dos mortos para pedir um pouco da beleza de Perséfone. Quando está voltando, ela cai na tentação de abrir a caixa onde estaria esse segredo, e cai em um sono de morte. Eros então por fim a encontra, e a leva até o Olimpo, onde por intermédio de Eros e Zeus se torna imortal“.

Muito obrigada, Sarah.